前回のコラムでは「#social distance(社会的距離を保とう)」で「新しい常識」について解説しましたが、

今回は「コロナ禍」の中、「#withコロナ」で需要が高くなってきているWeb会議について解説します。

以前と比較すると格段に音声や画質も良くなりコミュニケーションも取りやすくなったものの、

実際に始めてみると様々なアクシデントが発生することがあります。

目次

「#withコロナ」とは

「withコロナ」とは、新型コロナウイルスとの共存や共生を指す言葉です。

ハーバード大学公衆衛生大学院の研究チームによる2020年4月発表の予測によると、「新型コロナウイルスによる医療の崩壊を防ぐために、重症者への対応能力が大幅に強化されたり、ワクチンが使用できるようにならなければ、2022年まで断続的な『#social distance(社会的距離を保とう)』が必要になる可能性がある。」としています。さらに、「2024年には再び流行する可能性があるとして監視を継続すべき。」と指摘したのです。つまり、「新型コロナウイルス感染症の影響が収束に向かっても、以前のような世界には戻らないので、『うつさない・うつらない』ための新しい生活様式を取り入れて、新型コロナウイルスと共存(#withコロナ)する。」ということになります

では、「新しい生活様式」とは何があるのでしょうか。

例えば、テレワーク・リモートワークが「新しい生活様式」の一つと言えます。しかしながら、「Web会議などのオンラインだと伝わりにくいので、直接会って話しがしたい。」といった、直接対面での、「何かが加速したり得られたり、見つかったり解決する。」と信じてやまない方が多いのも事実としてあるのが現状です。このような考え方は、「うつさない・うつらない」ための「新しい生活様式」を進める上で弊害になっています。

Web会議、日米の差

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、多くの企業でテレワークが導入され、Web会議は急速に新しい日常に浸透しました。しかしそれまでの日本では、Web会議に根強い抵抗があったのも事実です。

「テレワーク下におけるWEB会議利用に関する日米調査(J.D. パワー調べ)」によると、会議接続や各機能の使用について、「難しかった」と回答したのは、日本で23%なのに対し、アメリカではわずか9%でした。また日本ではWeb会議を始めた企業の約6割が今年2月からという結果となっています。新型コロナウイルス感染拡大を懸念して、Web会議を始めてみたものの、戸惑っている日本人の姿が浮かびあがります。

もともとアメリカはテレワークの先進国です。ジョブディスクリプションにより個々の仕事の範囲と責任が明確化され、ホワイトカラーの多くはホワイトカラーエグゼンプション(成果により賃金が決定)を適用されているため、労務時間の管理という制約がありません。このような土壌があることからテレワークが普及し、Web会議にも慣れていたとみられます。

Web会議を開催してみた!

そこで、地方にいる異業種の仲間に声をかけて実際にWeb会議を開催してみました。会議中は資料を画面で共有し、会話もスムーズで、意思疎通には何の問題もありません。年配のメンバーは、最初は戸惑いがあったようですが、今ではとても楽しそうに会話をしています。

しかしある日のこと、アイデアの説明をしているときに、説明を担当していた人の画面と音声が途切れ、何度か中断して、参加者が手持ち無沙汰になったことがありました。参加者からは「話している時も音声が聞き取りにくくて細かい部分まで理解できない」という声が聞かれました。

また顔を合わせてないからこその課題もあります。それは大人数になると、発言数が少なくなってしまうことです。もちろんオフラインの会議でも同じことが言えるのですが、Web会議の場合は、相手の気配が感じられないため、人数が増えれば増えるほど参加意識も薄れてしまいます。

発言のタイミングもタイムラグがあるため、複数の人が一度に発話して譲り合ったり、逆に周りに遠慮して誰も話さなかったりということもあります。そのため自由な発想でアイデアだしをするのが、意外とやりにくいと感じました。

Web会議の「あるある」

在宅時間が長くなったことで、部屋が片付いていない状況で、Web会議に参加する機会も増えていると思います。当然ながら「自宅や部屋を映したくない!」と思うのですが、例えばバーチャル背景機能を搭載したツールやサービスを利用することで解決します。

また、カメラに映る範囲が上半身だけなので、クライアントの方に見せられないと理解しつつも、「映らないしラクだ」という理由で下半身はパジャマや部屋着という姿で参加している方も多いのではないでしょうか。さらに、カメラ映えを意識したり、マスクで顔の半分が隠れることから普段とは異なる方法でメイクを行ったりと悩みが尽きませんが、Web会議用のファッションを特集しているECサイトや、化粧品メーカーがメイクアプリを開発したりと、様々な解決方法やサービス(体験価値)を展開しているので、参考にすると良いでしょう。

広告の手法も「コロナ禍」の中、大きく変化し続けています。

先日、「bitFlyer社」の、「新CM」がスタートしました。出演する乃木坂46の齋藤飛鳥さんは、メイクを自身で行い、衣装は私服から選び、自宅で自撮りをするような恰好で撮影。フルリモートでの撮影に初挑戦することになったのです。出来上がったCMは縦動画になっているので、サービスや企業が生活者にとって身近に感じることができ、より「自分ゴト化」しやすい演出となっています。

Web会議の問題を解決するには

実際にWeb会議をしてみると、「画像や音声が途切れる」、「大人数になると発言数が少なくなる」というのが問題としてあります。

まず、画像や音声が途切れる問題ですが、自宅のインターネット環境が不安定である場合や、端末やルータが古い場合にこのようなことが発生します。この問題を解決するには、なるべく通信速度の早い回線に変更することが望ましいでしょう。また、端末や無線LANルータが古い場合は、高速な回線を導入しても端末やルータ側で高速にアクセスできないという問題があるため、「Wi-Fi 6」規格に対応するものに交換することをおすすめしています。

ただ、インターネット環境をすぐに変えるのは難しいため、会議中に発生したら解像度を下げる、音声のみに切り替える、といった応急処置をするとよいでしょう。

さらにWeb会議のサービスによって通信量の圧縮率が違います。「テレワーク下におけるWEB会議利用に関する日米調査(J.D. パワー調べ)」によると、1 週間以内に直近で利用したWeb会議システムは「Zoom」が日本・アメリカともに1位となっています。Zoomは1時間あたりのパケット通信量が他社のサービスと比較して少ないとされており、低速な通信回線でも動作することが評価されています。

また、大人数になると発言数が少なくなる問題についても、例えばZoomの「ブレイクアウトセッション」のように、グループ分けする機能を使うと、ある程度解消できます。手順としてはホストがセッションを作成し、参加者を割り当てることでグループ分けします。セッション中の音声や画像は、セッション参加者以外には伝わりません。この機能によって、新人研修でグループワークをする、大人数でのイベントをして、各テーブルに参加者を割り振る、といったこともできます。

オンラインのメリットを最大限に引き出すWeb会議の活用事例

このようにWeb会議はさまざまなことに活用できるため、企業はいろいろと知恵を絞って活用しています。

採用面接の例

採用面接をWeb会議で行っている企業も少なくありません。ある企業では、応募した学生5,000人すべてとオンラインで面接しています。このなかから300人の内定者を選出するまで、応募者と一度も会わないことになります。60人の面接官についても、約半数が自宅から面接を行っています。

やはり5人に1人は途中で通信が途切れるということで、学生に対しては慣れるための準備期間を設け、面接時間も延長するなどの対策を行いました。学生にとっては話すタイミングがつかめないといった戸惑いもありますが、移動時間がないため時間を有効活用できると好評のようです。企業にとっても地方や海外の優秀な学生を確保しやすいというメリットを感じています。

取引先との打ち合わせの例

取引先との打ち合わせをすべてオンラインで行っている企業もあります。B2Bマーケティングを支援するある企業では、取引先へは一切訪問をせずにWeb会議で打ち合わせを行っています。

直接取引先を訪問すると参加できるメンバーが限られますが、Web会議であれば、地方で働いているメンバーも含め、Web制作に関わるデザイナーやエンジニアなどが参加することができます。関係者全員が打ち合わせに参加することで、効率の良さだけではなく、アウトプットの質的向上が期待でき、結果的に取引先の満足度も高くなりました。

対取引先の場合、どうしても先方の事情を配慮して新しい試みができないものですが、コロナ禍によってWeb会議のハードルも下がっています。取引先とのコミュニケーションに関しても今後ますますWeb会議の活用が広がっていくでしょう。

オンラインコミュニケーションの広がり

当社では、Web会議への要望として「自分の姿を映したくない」という声がありました。画面に映るときにスーツに着替えたり、メイクをしたりする必要があるから面倒だというのです。音声のみにすればよいのですが、やはり表情が見えるのはコミュニケーションには必要なことです。

今後はこうした要望に応えて会議にアバターで参加できるサービスが登場する可能性もあります。「あつまれ どうぶつの森(あつ森)」のように、自分の島に参加者を招待するような感覚です。あつ森でもリアクションが選べるので、アバターでも自分の感情を相手に伝えることができます。

「対面」で繰り広げられていた議論、例えば、デザインやUX(User Experience:ユーザーエクスペリエンス)、戦略やその計画、アイデアなどをどう維持するかについては大きな問題となっています。このような「書く・描く」を含む議論では参加メンバーの誰かがその場で作業してもメールで送信したり、ネットワークやクラウド上での共有止まりとなり、アイデアを盛り込んだリアルタイムでのアップデートには不向きと言えます。上記のような課題を解決するのが、オンラインコラボレーションツールです。オンライン上にホワイトボードを展開しており、テレワーク中に分散型のチームが同時にブレインストーミングを効率よく行うことが出来ます。またプロジェクトやタスク管理にも活かせます。

さらに、AIや360°カメラ、マイクやスピーカーなどを搭載したスマートフォンで操作出来るツールのように、発言者を自動認識して映像や音声にフォーカスしながら臨場感を演出したり、会話を録音・文字起こし出来るサービスもあります。会議中に「言った・言わない」の水掛け論を防ぐことが可能となるので、効率良くWeb会議が進められます。

「#withコロナ」でのWeb会議の未来

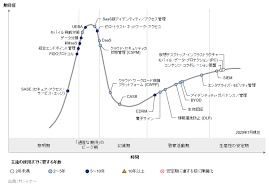

ガートナー社が発表した2019年版「日本におけるテクノロジのハイプ・サイクル」の中では、「IoT」や「AI」、「ブロックチェーン」などが熱狂が冷めて期待が一気に幻滅に変わる「幻滅期」に、「5G」が期待に見合う成果を伴わないまま過熱気味にもてはやされる「過度な期待のピーク期」に位置付けされました。

しかし、この「コロナ禍」の影響も相まってこれらの技術が、成熟したテクノロジーとして市場に認知される「生産性の安定期」の段階へ進むスピードが加速していくように見えます。

そう遠くない未来、例えば「バーチャル渋谷」の中にオフィスを作り、自身のヴァーチャルヒューマンが出社し、表情や考え方、会話など、コミュニケーションを替わりに取ってくれる日が実現するでしょう。

「第2波」や「第3派」、「企業内クラスター」はそこまで来ているのかもしれません。

欧州では、「在宅勤務権(自宅で働くことを権利として保障したもの)」の法制化が始まり、米国企業はテレワークの恒久化を決定する事例が相次いでいます。この法制度が日本で法制化された場合、「Web会議」や「リモートワーク」の実施の有無が、企業そのものの「価値」を左右します。

「#withコロナ」が進む中、企業として生き抜いていくために、「全ての従業員を出社させ、『ワクチンが開発』され、生産体制が整い安定的に大量供給出来るまで待つ」と考えるのか、「リモートワークやWeb会議、電子サインなどを少しでも取り入れ、10月1日に施行される予定の『改正電子帳簿保存法』による『紙の領収証不要の経費精算のデジタル化』に乗り、出社人数を減らすことで従業員の安全を確保し、顧客や生活者のために、製品や商品、サービスやデザインを徹底的に考え抜き、新しい体験価値を共創し提供する」と考えるのかでは近い将来大きな差が出る可能性があります。

後者のような企業は、「#withコロナ」下の中でも、ブランドが向上するだけではなく、優秀な人財が集まりやすくなり、その人財が売り上げを上げることで、インフラや新サービス、プロモーションやマーケティングへの投資、従業員への報酬向上など良い循環と影響を齎すことにつながります。

#withコロナ

#with covid-19

関連サービス

日本通信ネットワークでは、企業ごとに、企画立案から構築・運用までワンストップで、ICTソリューションサービスを提供しています。

IT担当者様が、ビジネス拡大や生産性向上のための時間に充てられるよう全面的に支援します。

お問い合わせ・ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。