セキュリティ 2026.01.06

2025.09.08

テレワーク

新型コロナウイルス感染症拡大を機に、多くの企業でテレワークが広まりました。

コロナ収束後もテレワークを継続する企業やそれを望む従業員は多く、働き方の多様化が進んでいます。

一方で、テレワークを導入したものの、従業員の業務管理やコミュニケーションの問題から生産性が下がってしまい、オフィス勤務に戻したという企業も少なくありません。

そこで本記事では、実際にテレワークは生産性が下がるのか、その原因は何かについて解説していきます。

さらに、テレワークで生産性を高めるポイントを、成功企業の例を交えながら見ていきましょう。

画像出典:コロナ禍の経済への影響に関する基礎データ

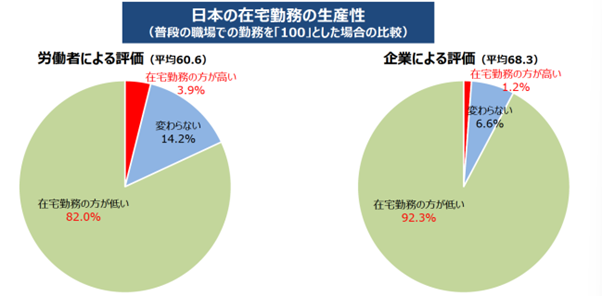

経済産業省の「コロナ禍の経済への影響に関する基礎データ」によると、「日本の労働者と企業に対する職場勤務と比較した在宅勤務の生産性について質問」において、「在宅勤務の方が生産性が低い」と回答した割合が、労働者で82.0%、企業で92.3%にのぼっています。

一方、「在宅勤務の方が生産性が高い」と回答したのは、労働者で3.9%、企業で1.2%に留まりました。

また、レノボ・ジャパン合同会社による国際調査「テクノロジーと働き方の進化」では、日本で「リモートワークの生産性がオフィスワークよりも低い」と回答した人の割合は40%となっています。

この結果は、テクノロジー産業が発達している10カ国の中で、もっとも低い数値です。

全体の平均が13%なので、いかに多くの人が生産性の低下を感じているかがわかります。

画像出典:コロナ禍の経済への影響に関する基礎データ

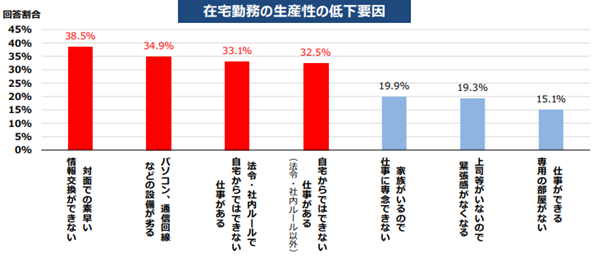

経済産業省の「コロナ禍の経済への影響に関する基礎データ」によると、テレワークで生産性が低くなる主な要因としては以下が挙げられます。

これらはテレワークの課題にもなっているため、さまざまな要因を理解しておくことが、生産的なテレワーク環境の構築につながります。

テレワークでは、直接顔を合わせる機会が減るため、意思の疎通が難しく、情報共有の頻度・質が下がったりする可能性があります。

例えば、オンライン会議では、発言のタイミングや雰囲気が読みづらく、意見が出にくくなる場合があるでしょう。

また、口頭で簡単に確認できることでも文面でのやり取りが必要になり、手間が増えるという声もあります。

加えて、業務外連絡以外の相談や雑談といった気軽なコミュニケーションが取りづらくなるため、従業員が一人で悩みを抱え込みかねません。

こうした不和は従業員同士のコミュニケーションに問題を引き起こし、チームワークにも影響しがちです。

テレワークでは、オフィス勤務に比べて、勤怠管理が困難になりがちです。

また、進捗の確認が遅れたり、勤務態度を直接見られなかったりするため、評価や指導のタイミングを逃しやすく、マネジメントが難しくなるという課題も挙げられています。

これにより、従業員は従来よりも厳密な報告を求められるようになり、かえって負担が増えてしまうケースがあります。

また、自分の仕事や成果、プロセスなどが適切に評価されているのか、不安に感じている従業員も少なくありません。

さらに、周囲の目がないため緊張感が薄れる、職場の仲間と働いている実感が得にくいなど、モチベーションが低下する原因にもなりがちです。

自宅の通信環境がオフィスに比べて劣っていたり、パソコンや周辺機器のスペックが不十分だったりする場合、生産性の低下につながることがあります。

例えば、パソコンの性能が低いと、動作の遅れや、必要な資料にアクセスできない事態を招きかねません。

また、古い端末では十分な情報セキュリティ対策を施せない可能性もあります。

特に日本企業は、海外と比べてIT機器やソフトウェアへの投資が十分ではないため、環境整備の遅れが生産性低下を招いていると考えられます。

このほか、テレワークに対応できないワークフローも原因の一つです。

例えば押印のためだけに出社が必要となるなど、テレワークのメリットを感じにくいでしょう。

テレワークはすべての企業に適しているわけではありません。

業種や社風、業務内容によっては、テレワークが馴染まないケースもあります。

例えば、対面でのコミュニケーションが不可欠な業務が多ければ、十分な情報伝達が行えず、生産性が低下しやすいでしょう。

対面での対応が求められる顧客サービスや、チームワークを重視する創造的なプロジェクトなどでは、リモートでの連携が難しく、かえって非効率になることがあります。

また、テレワークでは偶発的なアイデアが生まれにくく、意見の集約や決断のスピードが遅れがちなので、生産性が下がると感じる場合も多いです。

加えて、社風がテレワークに馴染まない組織や、年功的な秩序を持つなどの組織も、テレワーク時の生産性が低下しやすいと指摘されています。

テレワークで生産性が低下する主な原因のひとつに、テレワークに適した仕組みや環境が整っていないことが挙げられます。

そのため、適切な対策によって生産性の向上は十分に可能です。

具体的には、以下のような方法を実施すれば、テレワークの生産性を向上できるでしょう。

それぞれの方法について詳しく解説します。

テレワークでは、偶発的な会話や対面でのやりとりが失われるため、意識的にコミュニケーションの場を設けることが重要です。

例えば、ショートミーティングを増やすなど、コミュニケーションの頻度を意図して上げるのが効果的です。

また、次のように、直接業務に関連しないコミュニケーションの場を設けるのもよいでしょう。

これらを定期的に開催し、同僚やチームメンバーが気軽に話せる環境を整えておけば、社内の一体感や帰属意識の維持が可能になります。

このほか、情報共有と一日のメリハリを付けるため、朝礼や終礼をオンラインで実施するのも有効です。

自宅で効率的に働くには、物理的、技術的な環境の整備が欠かせません。

仕事をする環境さえ整えれば、テレワーク業務の生産性向上は可能です。

例えば、椅子、パソコン、周辺機器、インターネット環境などをオフィスに近い状態にすることで、仕事とプライベートのメリハリをつけやすくなるでしょう。

企業の対応としては、社員に対して環境整備を呼びかけるだけでなく、自宅に貸し出せるように備品を用意したり、環境整備費用を支給したりするのもおすすめです。

次のようなデジタルツールの導入も、テレワークにおける業務の質を高めることに役立ちます。

これらの活用により、テレワークの課題であるコミュニケーション不足や業務の不透明さが改善できます。

また、紙ベースでの決裁や押印など、テレワークに対応しきれていないアナログなワークフローのデジタル化でも業務の簡略化、生産性の向上が図れるでしょう。

FLESPEEQ Web Accessなら、リモートアクセスVPNの導入が可能で、自宅でも社内ネットワークと同レベルのセキュリティ環境を実現できます。

テレワークに合わせて、それまでの評価制度を見直すことも必要です。

例えば、勤務態度ではなく成果重視の客観的な評価制度に変更すれば、従業員の不満解消やモチベーションの維持につながるでしょう。

明確な評価基準を設定し、仕事とプライベート切り替えを意識的に促せば、長時間労働の常態化を防ぐのにも有効です。

また、プロセスに注目したフィードバックや、定期的な評価面談を通じて成長の機会を作るのもよいでしょう。

ただし、業務内容によって評価方法に向き不向きがあるため、従業員や人事部などそれぞれの立場の意見を参考にして設定する必要があります。

テレワークでは、従業員の勤務実態、作業の進捗が見えにくくなるため、勤怠や業務状況を見える化する仕組みが重要です。

勤怠管理のしやすさと業務の可視化を意識して環境を改善すれば、従業員の不安を減らすことができます。

具体的には、テレワークに適した勤怠管理システムの導入、タスク管理・業務可視化ツールの活用による業務プロセス及び進捗の把握などが考えられます。

テレワークに合わせたシステムの整備によって、従業員間の情報格差を防ぎ、適切なサポートや評価が行えるようになるでしょう。

きっかけになったコロナ禍の緊急対応策にとどまらず、テレワークの導入によって生産性の向上を実現した企業は少なくありません。

そうした企業の事例は、業務プロセス全体を見直すきっかけとなり、組織全体の生産性向上に寄与する可能性を示しています。

ここでは、テレワークによって生産性が向上した事例を3つご紹介します。

ITサービスを主な事業とするA社では、2017年初旬からテレワーク勤務制度を正式導入しています。

導入から2年後には約70%の導入率になっており、2020年の緊急事態宣言を受けた際には一時およそ90%がテレワーク勤務に移行しました。

同社ではテレワークの導入により、隙間時間を有効に活用できる、出張がしやすくなったなど、多くの従業員がワークライフバランスを確保しやすくなっています。

こうした背景から、緊急事態宣言解除後も約80%がテレワークを継続しています。

保険サービスの提供を行っているB社では、社内の働き方を見直す活動の一環でリモートワークの導入を推進しています。

経営層のコミットメントのもと、在宅勤務やサテライトオフィス、リモート勤務を、制度とインフラから包括的に整備しました。

例えば、リモートワークの推進にあたって必要な機器を貸与したり、在宅勤務手当を導入したりと働きやすい環境の整備に力を入れています。

この取り組みにより、法定外労働時間の減少や有給取得率の増加などのプラスの影響が見られています。

大型機器の開発設計や販売などを行っているC社も、テレワークの導入によって生産性が向上している企業です。

一般的に、建設・エンジニアリング業界では、現場作業がメインとなるため、テレワークが難しいとされています。

しかし、コロナ禍によって厳しい状況が続く中、「社員の人生の充実が生産性向上につながる」との考えからテレワーク制度の導入・本格化を進めました。

それにより、通勤時間の削減や柔軟な勤務形態によって、離職率の低下、地方移住の促進など複数の成果が得られています。

また、社内制度の整備、労務管理の徹底、就労環境の充実といった取り組みの結果として、残業時間の大幅な減少や、経費の削減などの効果も見られました。

コロナ収束後も出社率10%未満を継続しており、会社の満足度を問うアンケートでは従業員の約7割が満足と回答しています。

テレワークは、柔軟な働き方を実現する一方で、実際に顔を合わせる機会が減るため、勤怠管理の難しさやコミュニケーションの不足による生産性の低下が課題になりがちです。

また、自宅でのテレワーク環境が最適でないために、業務効率が落ちるといったことも珍しくありません。

テレワークの生産性を上げるためには、コミュニケーションの機会づくりやITツールの導入、環境の整備が不可欠です。

FLESPEEQ Web Accessは、ルータ、クライアントソフト、コントローラー(管理画面)をまとめてご提供するネットワーク接続サービスです。必要なものがそろっているので、スムーズにテレワーク環境を構築できます。

自宅からでも快適・安全に社内ネットワークへアクセスできるため、テレワークのストレスも軽減可能です。

初期設定や障害対応、テクニカルサポート等の運用サービスも含まれるため、情シス担当者がいない場合でも安心してご利用いただけます。

プロのサポートを試せる30日間の無料トライアルを実施中です。まずはお気軽にお問い合わせください。

日本通信ネットワークは、企業ごとに、企画立案から構築・運用までワンストップで、ICTソリューションサービスを提供しています。

IT担当者様が、ビジネス拡大や生産性向上のための時間を確保できるよう、全面的に支援します。

お問い合わせ・ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

サービスに関するご質問、お見積りご相談他、

お気軽にお問い合わせください。

※弊社休日のお問い合わせにつきましては

翌営業日以降の回答となります。 ご容赦ください。